Im Deutschlandradio gab es heute ein Interview mit dem Grünen-Politiker Sven Giegold über die Eurokrise und seine Vorstellung von einer echten Wirtschaftsunion. Der Moderator Dirk Müller, nicht zu verwechseln mit Dirk of the DAX, hat einfach nicht begriffen, worum es Giegold eigentlich ging und was die Ursachen der Krise sind. Prinzipiell ist aggressives Nachfragen gut und erwünscht, allerdings wirkt es in diesem Fall so, als würde der Moderator die Haltung der gängigen Irrlehre unbedingt verteidigen wollen. Deshalb gebe ich hier die Fragen des Moderators wieder und streife nur am Rande die Antworten Giegolds:

Müller: Herr Giegold, da kann einem ja Angst und Bange werden. Dann haben wir demnächst einen portugiesischen Finanzminister und einen italienischen Wirtschaftsminister. Dann können wir in Deutschland auch gleich einpacken.

Was will Müller damit zum Ausdruck bringen? Jetzt haben wir mit Schäuble einen Finanzminister, der nachweislich in die Spendenaffäre der Union verwickelt war und mit Philipp Rösler einen Wirtschaftsminister, der das nur ist, um seine Position als FDP-Vorsitzender zu festigen, ansonsten qualifiziert ihn nichts. Mit diesem armseligen Personal können wir doch heute schon einpacken.

Herr Müller hätte zum Beispiel ein Interview mit Wolfgang Schäuble, das sein Sender ebenfalls heute geführt hat, noch einmal nachlesen können und sich folgende Falschaussage des Finanzministers etwas genauer ansehen sollen:

Schäuble: Die Euro-Zone ist in einer schwierigen Situation, weil die zu hohen Schulden in einigen Mitgliedsländern das Vertrauen in die Euro-Zone als ganzes gefährden, und deswegen müssen wir gemeinsam handeln und deswegen müssen die Ursachen dieser Vertrauenskrise beseitigt werden. Das sind die zu hohen Defizite in einzelnen Mitgliedsländern.

Die Ursachen sind eben nicht die zu hohen Defizite. Sie sind bloß Symptome. Die Ursachen sind die fortwährenden Handelsungleichgewichte innerhalb des Währungsraums, die zu beseitigen vor allem eine Aufgabe der Deutschen sein müsste, die mit ihren Exportüberschüssen die anderen Volkswirtschaften erst dazu zwingen, sich permanent zu verschulden. Der Zusammenhang, ohne Verschuldung, kein Exportüberschuss, wird einfach nicht verstanden. Auch von Moderator Dirk Müller nicht, der Sven Giegold in ätzender Weise Vorhaltungen macht, statt kompetente Fragen zu stellen.

Müller: Herr Giegold, das wird in Deutschland aber nicht so gut ankommen, denn die Deutschen haben alles einigermaßen im Griff. Wir setzen das in Anführungszeichen: Auch wir haben unsere Schuldenkrise, unsere Schuldenprobleme, im Vergleich zu vielen anderen ist das aber politisch produktiv und zu lösen, wie es im Moment der Fall scheint. Die europäischen Interessen lagen, auch die europäischen Auffassungen in der Finanz- und Wirtschaftspolitik gehen doch so weit auseinander, dass Ihr Vorschlag – das sagen die Kritiker – sehr naiv klingt.[

]

Haben Sie schon mit den Vorstandschefs von BMW und Daimler gesprochen, dass die Produkte zu gut sind, weil sie dann Exportüberschüsse erzielen?

Zunächst einmal hat es überhaupt nichts damit zu tun, dass deutsche Produkte zu gut für die Welt sind. Das ist ein beliebtes Argument der Exportfetischisten, um einer unangenehmen Diskussion über Lohnentwicklung und Kostensenkungen aus dem Weg zu gehen. Mal abgesehen von der dramatisch auseinanderklaffenden Lohnstückkostenentwicklung innerhalb der EU, erklärt die Beliebtheit deutscher Produkte im Ausland eben nicht, warum die deutschen Verbraucher eine so krasse Kaufzurückhaltung üben. Sven Giegold weißt darauf hin, dass die deutsche Kaufkraft gestärkt werden müsse, damit andere Volkswirtschaften davon profitieren können, so wie Deutschland umgekehrt davon profitiert hat, dass sich die Schwachländer den Konsum deutscher Waren und Dienstleistungen auf Kredit geleistet haben.

Sven Giegold weist ebenfalls darauf hin, dass ein Kreditgeschäft immer zwei Parteien braucht, Schuldner und Gläubiger. Die Rolle der Gläubiger wird aber immer vernachlässigt. Dabei finanzieren die Exportüberschüsse, für die die deutschen Arbeitnehmer den Gürtel haben enger schnallen müssen, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, den Konsum der Defizitländer. Das heißt, während deutsche Arbeitnehmer auf ihren Anteil am Gewinn durch Lohnmoderation verzichten mussten, wurden erst die Mittel frei für den kreditfinanzierten Konsum der Defizitländer.

Am Ende haben die deutschen Arbeitnehmer dann umsonst verzichtet, weil die Forderungen nicht mehr bedient werden können. Aber selbst das kapiert Moderator Dirk Müller nicht, wenn er einen rigorosen Schuldenschnitt fordert und meint, damit das Fass ohne Boden irgendwie abdichten zu können.

Müller: Herr Giegold, wir haben vor einigen Monaten bereits begonnen mit der Euro-Krise. Im Grunde ist das ja schon seit über einem Jahr so. Da haben wir begonnen mit Irland, dann kam Portugal dazu, kommt Griechenland dazu. Dann hat man irgendwann gesagt, wir müssen das jetzt machen, wir brauchen den Rettungsschirm, 750 Milliarden Euro, gestern tauchten andere Zahlen auf, bis 1,5 Billionen wurde da gefordert, offenbar von Seiten der Europäischen Zentralbank. Es ist ein Fass ohne Boden, so stellt sich das im Moment dar, und es gibt offenbar keine politische Lösung. Wann wird ein klarer Schnitt gemacht?[

]

Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Wie oft sollen wir das denn machen? Wir können das doch nicht demnächst für 15 Länder machen. Wir haben das schon für drei getan.

Dem Moderator Müller wird angesichts der Zahlen und der Horrorvorstellung einer Transferunion ganz schwindelig, und er übersieht dabei das eigene Wohnzimmer. Wie viel hat denn wohl die deutsche Einheit gekostet, die ähnlich katastrophal gemacht wurde wie die europäische Währungsunion? Der teuerste Sonderfonds, umgangssprachlich Sondervermögen oder Schattenhaushalt genannt, war der zur deutschen Einheit mit umgerechnet über 82 Mrd. Euro. Insgesamt flossen seit der Einigung etwa 1,2 Billionen Euro aus Gesamtdeutschland, den Soli zahlen auch die Ossis, in den Osten.

Wer innerhalb eines Währungsraums unterschiedlich entwickelte Volkswirtschaften zusammenfasst, bekommt immer eine Transferunion, weil die schwächere Wirtschaft keine eigene Währung mehr hat, die sie abwerten könnte, um den Wettbewerbsvorteil der anderen auszugleichen. Wer also eine Währungsunion begründet, muss auch eine Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik betreiben, die der Union als Ganzes und nicht nur den wirtschaftlichen Partikularinteressen des einzelnen Teilstaats nützt. Praktisch hieße das, dass sich die Union einem gemeinsamen Inflationsziel verpflichtet und dass die Zentralbank nicht nur auf eine Abweichung von dieser Marke nach oben sondern auch nach unten reagiert.

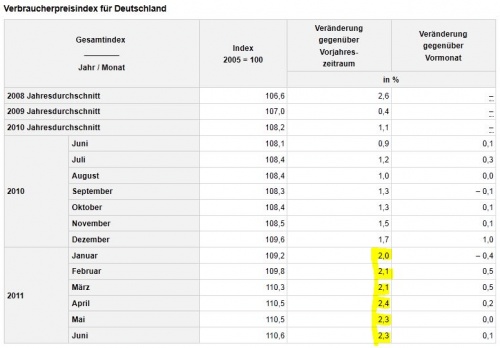

Denn während die Südländer das gemeinsame Inflationsziel deutlich überschritten haben, hat es Deutschland bis zum Ausbruch der Krise permanent unterschritten. Wenn die Zentralbank nun im Falle einer geringfügig höheren Inflationsrate aus Gründen der Preisstabilität ständig eingreift und mit Anhebung der Zinsen die Konjunktur bremst, vor allem in Ländern wie Deutschland, die ohnehin eine niedrige Teuerungsrate aufweisen, dann müsste sie gleichfalls beschäftigungspolitisch aktiv werden, wenn das Inflationsziel unterschritten wird. Konkret hätte die EZB viel früher die Ungleichgewichte innerhalb des Währungsraums erkennen und entsprechend handeln müssen. Auf die schwache Entwicklung der deutschen Lohnstückkosten (Arbeitskosten korrigiert um Produktivitätszuwächse) hätte frühzeitig reagiert werden müssen.

Quelle: Hans Böckler Stiftung

Diese Entwicklung ist ein ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteil für Deutschland, den man sinnvoller Weise nur dann wieder ausgleichen kann, wenn die deutschen Löhne mittelfristig stärker steigen und die der Schwachländer deutlich schwächer. An dieser Stelle muss noch einmal betont werden, dass dieser Anpassungsvorgang zwischen Ländern mit unterschiedlicher Währung ständig passiert und zwar durch Auf- oder Abwertung der jeweiligen Zahlungseinheit, ablesbar am Wechselkurs. Diesen gibt es innerhalb eines Währungsraums wie der Eurozone aber nicht, weshalb die Anpassung über die Entwicklung der Löhne erfolgt. Der Vorgang ist aber derselbe, weil letztlich in dem einen wie in dem anderen Fall die Kaufkraft entweder stärker oder schwächer wird.

Es ist also völlig deplatziert, wenn so getan wird, als würde man den Deutschen etwas wegnehmen wollen. Besonders albern wird es aber, wenn von den Schuldnerländern eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gefordert wird, man aber gleichzeitig daran festhält von seiner eigenen Position nichts abgeben zu wollen. Da irrt letztlich auch Sven Giegold:

Giegold: Das Problem ist nicht, dass die Produkte zu gut sind, sondern das Problem ist, dass die Menschen nicht mehr die Erträge dafür bekommen. Das heißt, es geht nicht, dass ist ein völlig falscher Diskurs zu behaupten, wir müssten weniger wettbewerbsfähig werden. Im Gegenteil: es ist gut, dass Deutschland wettbewerbsfähig ist. Was aber nicht gut ist, ist, dass die Arbeitnehmer in Deutschland 25 Prozent inzwischen im Niedriglohnsektor arbeiten. Würden die ordentlich bezahlt, hätten wir einen gesetzlichen Mindestlohn und würden in die Bildung investieren. Dann würden wir auch wieder mehr importieren und die anderen Länder würden nicht darunter leiden, dass wir gut sind, sondern hätten eben auch was davon.

Das ist ein Widerspruch. Wenn wir mehr importieren, verlieren wir automatisch Wettbewerbsanteile, es sei denn, wir steigern die Ausfuhren um die Zunahme der Einfuhren. Dann wäre aber nichts gewonnen, sondern das Problem von Überschüssen und Defiziten besteht fort.

In der jetzigen Situation muss Deutschland eine Zeit lang selber Defizite in der Handelsbilanz zulassen, damit die Schuldnerstaaten durch eigene Überschüsse aus der wirtschaftlichen Krise hinauswachsen können. Das bedarf der Steuerung und vor allem der Vernunft. Letztlich ist es die Frage, wem wir mehr vertrauen. Den Finanzmärkten, die ein Land nach dem anderen gegen die Wand spielen oder dem Staat, der zwar von unfähigem Personal gesteuert wird, über das man aber als Souverän wenigstens noch ein Stück weit selbst entscheiden kann.

12

JULI