Die Großkoalitionäre in spe haben sich vorsichtig auf ein gemeinsames Programm in Sachen Wirtschaftspolitik geeinigt. Glückliche Gesichter allenthalben. Man fragt sich nur, worüber sich die Damen und Herren von Union und SPD freuen. Über wichtige Themen ist offenbar gar nicht geredet worden. Ganz oben steht die bereits erwähnte Einigung beim Breitbandausbau. Eine Offensive soll es werden und der Bund eine Milliarde jährlich beisteuern. Wenn die Finanzierung steht, kommt noch ein Schleifchen um das Paket und auf das Kärtchen wird dann vielleicht der Name Breitbandbeschleunigungsgesetz geschrieben.

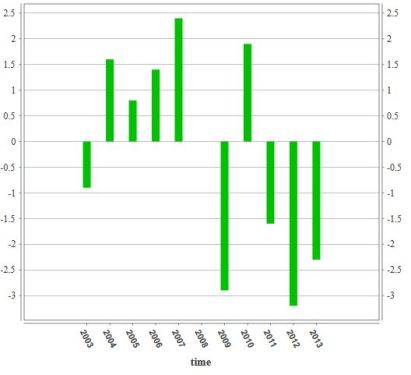

Superschnelles Internet für den ländlichen Raum. Das klingt nach Aufbruch und Dynamik, nach Aufschwung eben. Über die Konjunkturaussichten scheint aber gar nicht diskutiert worden zu sein, weshalb über allen windigen Beschlüssen auch der Finanzierungsvorbehalt schwebt. Heute kam die EU mit ihrer Herbstprognose heraus und wie erwartet, müssen die optimistischen Zahlen aus dem Frühjahr wieder nach unten korrigiert werden. Zwar sprach EU-Währungskommissar Olli Rehn von einem Wendepunkt, warum auch immer, dennoch wird das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Eurozone in diesem Jahr erneut schrumpfen.

Klare Botschaft bei unklarem Verstand

Die klare Botschaft lautet: Die Sparprogramme in den Krisenländern lasten auf Unternehmen und Verbrauchern, die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie nie. Auch im übrigen Europa ist das zu spüren. Nicht so in Deutschland. Statt über die Folgen dieser düsteren Aussichten zu beraten und einen Masterplan zu entwickeln, reden 75 Leute lieber über die Förderung von Internet-Geschäftsideen und feiern sich anschließend für ihre unter Beweis gestellte Harmonie, die sie als großen Fortschritt verkaufen.

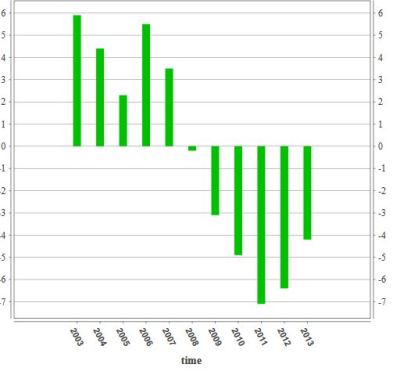

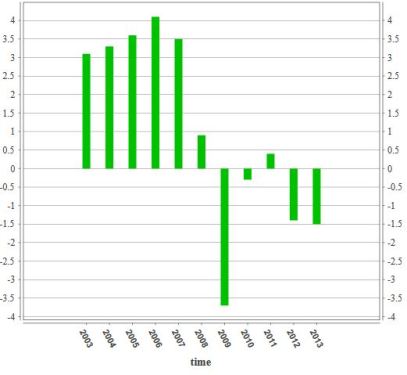

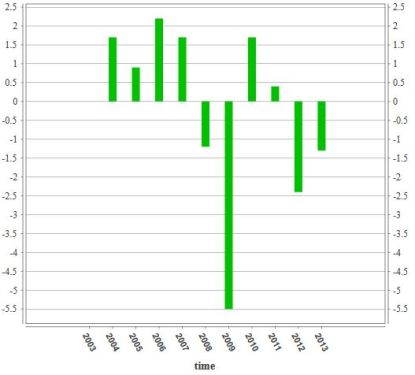

Dass aber nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt die Konjunktur und vor allem die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen aus der Eurozone lahmt, scheint niemanden in den Koalitionsverhandlungen zu interessieren. Es wird im übrigen auch nicht über die in der vergangenen Woche vom amerikanischen Finanzministerium geäußerte Kritik an den enormen deutschen Überschüssen in der Leistungsbilanz geredet. Demnach trage die Bundesrepublik zur Deflation in der Eurozone bei und belaste mit seiner einseitigen auf Export ausgerichteten Wirtschaftspolitik zunehmend auch die Handelsbeziehungen weltweit.

Denn nachdem die südeuropäischen Länder ihre Defizite auf brutale Weise abbauen müssen, Deutschland seinerseits aber weiter Überschüsse zulässt, steht nun die gesamte Eurozone mit einer unausgeglichenen Handelsbilanz da. Es gibt aber auch niemanden, der im Inland kritische Fragen stellt und die Verhandlungspartner darauf hinweisen würde. Die Medien versagen bis auf die üblichen Verdächtigen erneut auf ganzer Linie und richten ihre kindische Wut in Richtung des Absenders. Deutschland gehe es schließlich gut, hat die Mutti gesagt. Unsere Produkte seien einfach unschlagbar, die deutsche Wirtschaft eine Wachstumslokomotive, die für die Stabilität Europas stehe und von der auch die Arbeitnehmer durch höhere Lohnzuwächse profitieren würden. Die Kirche mit ihrem Gott ist nichts gegen diese absurde Gläubigkeit.

Der saudumme Michel

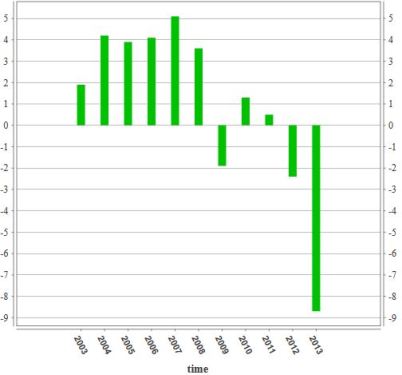

Auch in der Bevölkerung herrscht der Glaube vor, hohe Exportüberschüsse seien ein Ausdruck besserer Arbeit, um die uns die anderen bloß beneiden. Dank der grottenschlechten Berichterstattung zum Thema Leistungsbilanzen wächst schon wieder die Wut des wirklich saudummen Michels, der glaubt, man wolle ihn in seiner Leistungsfähigkeit nur einbremsen und dazu zwingen weniger zu exportieren. Das ist nur leider nicht der Punkt. Deutschland soll nicht weniger exportieren, sondern weniger Überschüsse anhäufen, die ja spiegelbildlich nur die Schulden der anderen sein können. Deutschland muss folglich mehr importieren, vielleicht auch mal mehr Waren und Dienstleistungen ein- als ausführen, um seinen Überschuss im Außenhandel abzubauen.

Erst dann kann der Süden seine Schulden bezahlen, die nur deshalb existieren, weil es Überschüsse gibt. Ohne Überschüsse keine Schulden und ohne Schulden keine Überschüsse, die eigentlich Forderungen heißen. Die sprichwörtliche Schuldenkrise ist genauso eine Überschuss- oder Vermögenskrise. Wer das eine verringern oder steigern will, muss das andere ebenfalls verringern oder steigern. Wer also Überschüsse toll findet, muss zwangsläufig auch die Schulden akzeptieren und bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners auf seine Forderung verzichten. Für den saudummen Michel bedeutet das, er hat umsonst den Gürtel immer enger geschnallt und seinen Lohn, für den er sich etwas hätte leisten können, gegen einen Überschuss eingetauscht, der als fauler Kredit nun abgeschrieben werden muss.

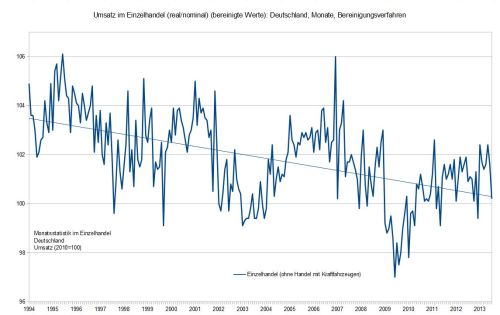

Wer mehr importieren will, muss eine höhere Binnennachfrage entfalten. Das geht wiederum nur durch höhere Einkommen, die zu einer Stärkung der Massenkaufkraft beitragen. Und da frage ich mich doch verwundert, was der saudumme Michel, der gemessen am Volkseinkommen immer weniger verdient, nur gegen mehr Geld in seinem Portemonnaie haben kann. Vielleicht weil er sich seinen Überschuss, der mehr einem Sockenschuss gleicht, nicht nehmen lassen will und mehr von Kauflaune hält als vom realen Konsum. In Wirklichkeit fürchtet er nur um seinen Job, was angesichts der vielen Drohungen und Warnungen, den Pfad des Irrglaubens bloß nicht zu verlassen, nur allzu verständlich ist.

NOV.